走近越剧

越剧,这一源自中国浙江省的地方戏曲艺术形式,以其独特的表演风格和深厚的文化底蕴,赢得了广大观众的喜爱。作为中国戏曲的重要组成部分,越剧以其柔美的唱腔、精湛的表演和丰富的情感表达,展现了江南水乡的柔情与韵味。在漫长的发展历程中,越剧不断吸收和融合了其他艺术形式的特点,形成了自己独特的艺术风格。无论是经典的《梁山伯与祝英台》还是其他广为流传的剧目,都深深地影响了一代又一代的观众。今天,让我们一起走进越剧的世界,感受这一古老艺术的魅力与生命力。

越剧是中国最具代表性的地方戏曲之一,起源于浙江省的嵊州(今嵊州市)和宁波一带。它以柔美的唱腔、细腻的表演和深情的情感表达著称,被誉为“中国戏曲的珍珠”。越剧的唱腔主要采用浙江地方音乐,特别是嵊州的民间曲调,因此具有浓郁的江南水乡特色。

- 越剧的表演形式多样,既有独唱、对唱,也有合唱、伴唱等多种形式。演员们通过丰富的肢体语言和面部表情来传达角色的内心世界。越剧的剧目内容广泛,包括历史故事、民间传说、现代生活等多种题材,其中最著名的剧目包括《梁山伯与祝英台》、《十八相送》、《碧玉簪》等。

- 越剧在20世纪30年代开始流行,并在新中国成立后得到了进一步的发展和推广。它不仅在国内拥有庞大的观众群体,也在国际上赢得了声誉。越剧演员以其精湛的技艺和艺术魅力吸引了无数观众,成为中国传统文化的重要代表之一。

- 越剧——中国第二大剧种,有第二国剧之称,又被称为是"流传最广的地方剧种",有观点认为是"最大的地方戏曲剧种",在国外被称为"中国歌剧"。在发展中汲取了昆曲、话剧、绍剧等特色剧种之大成,经历了由男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。

艺术特点

越剧作为一种具有独特艺术风格的中国传统戏曲,其特点主要体现在以下几个方面:

1.抒情性强:越剧以唱为主,其声腔清悠婉丽,优美动听,富有表现力。演员通过细腻的手势、眼神、身姿和步伐,将角色的内心世界和情感变化表现得淋漓尽致。

2.题材丰富:越剧多以才子佳人的爱情故事为主,如《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》等。也包括一些历史故事和民间传说,如《祥林嫂》、《西厢记》等。

3.独特的表演风格:越剧的表演技巧包括“四功”(唱、做、念、打)和“五法”(手、眼、身、法、步),要求演员具备扎实的功底和高度的艺术修养。

经典剧目

发展阶段

越剧的发展历程大致可以分为以下几个重要阶段:

1.孕育和诞生阶段(清末至1906年) :越剧起源于浙江嵊县(今嵊州市)的曲艺形式“落地唱书”。

2.小歌班时期(1906年至1920年代) :1906年,越剧首次正式演出《双珠凤》,被称为“小歌班”。

3.女子越剧兴起阶段(1930年代至1940年代) :1923年,金荣水在上海创办了第一副女子科班,标志着女子越剧的兴起。

4.繁荣发展时期(1949年至今) :建国后,越剧获得了快速发展,成立了多个专业剧团,如华东越剧实验剧团(上海越剧院前身)。

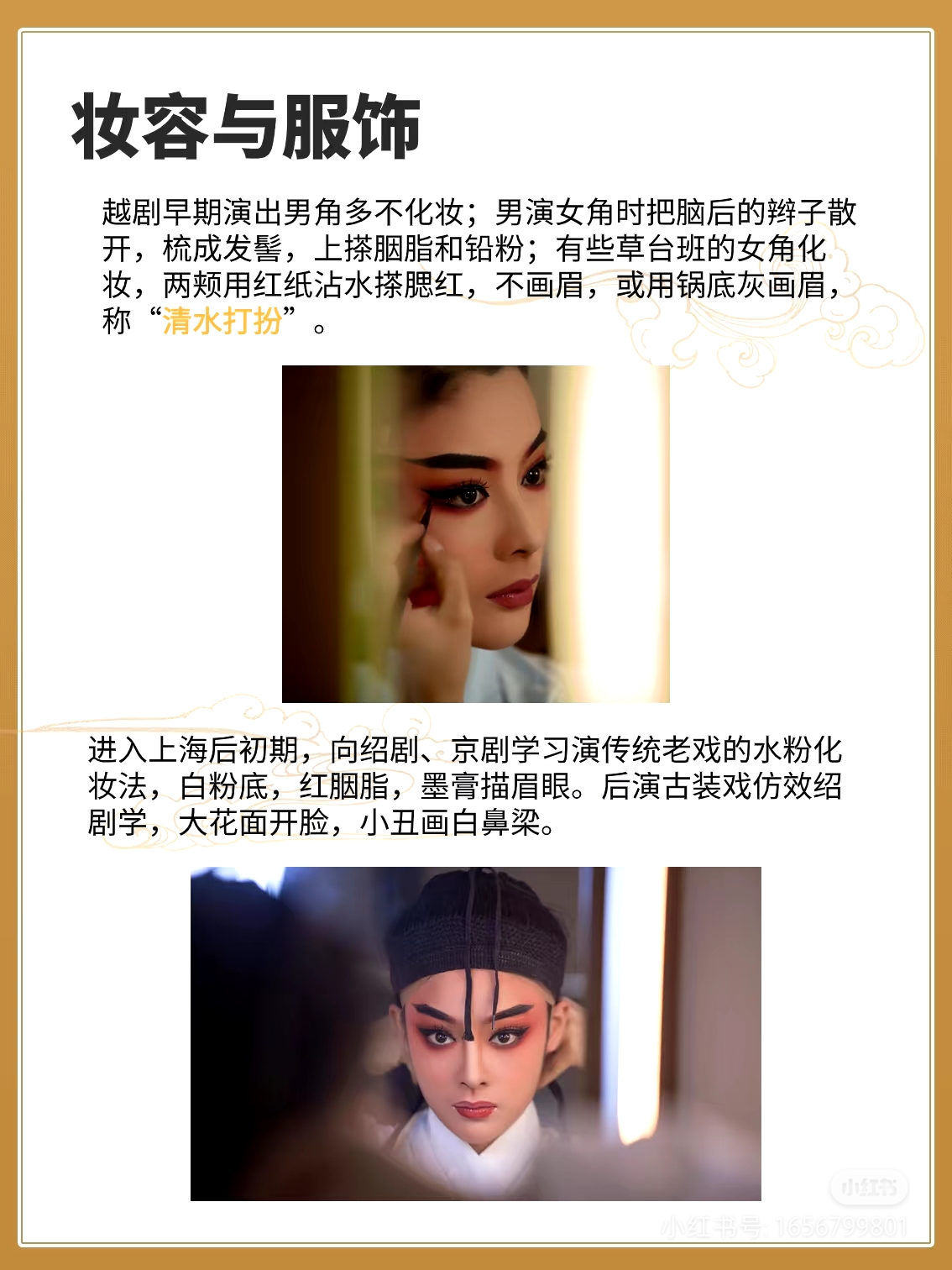

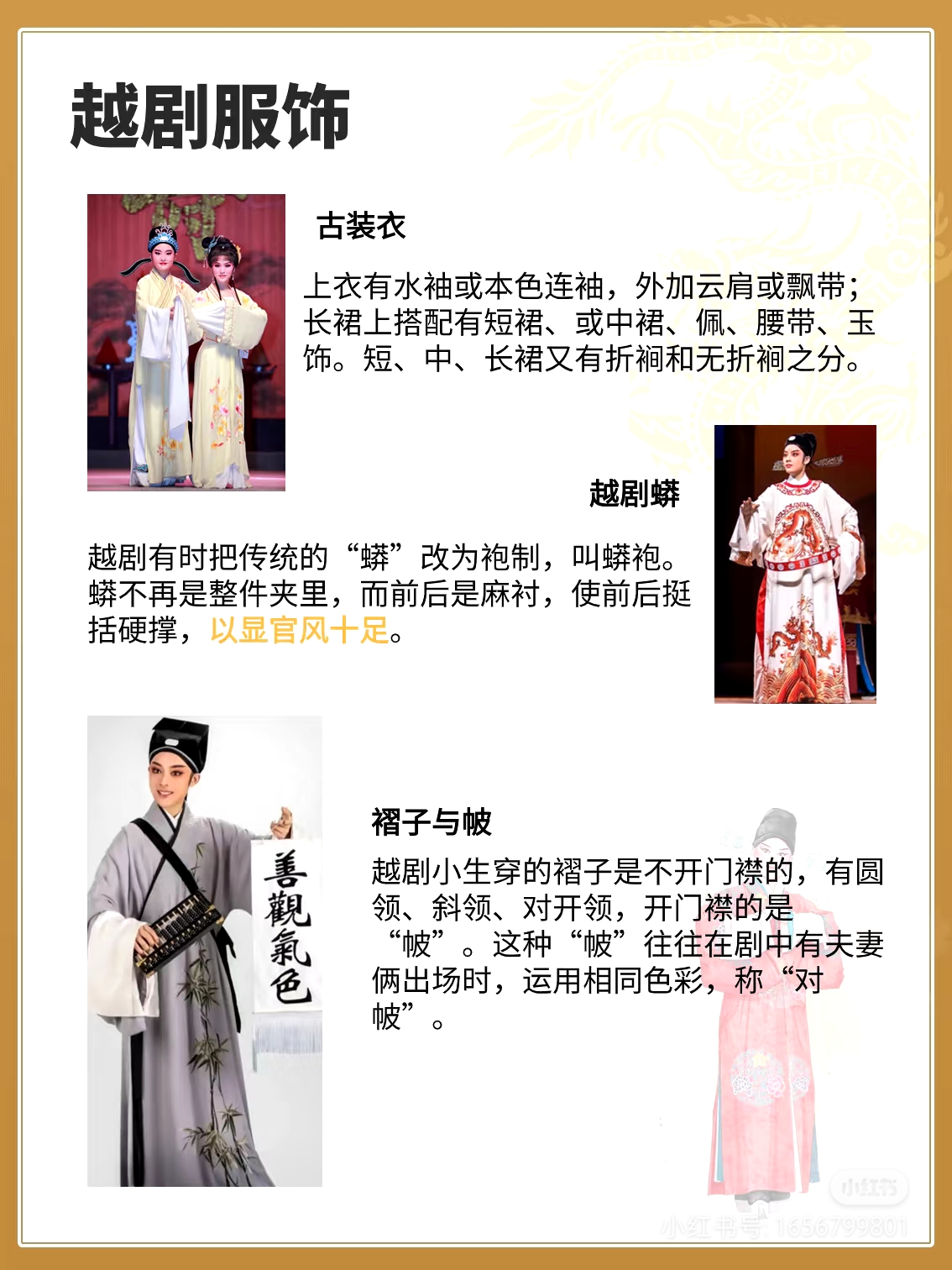

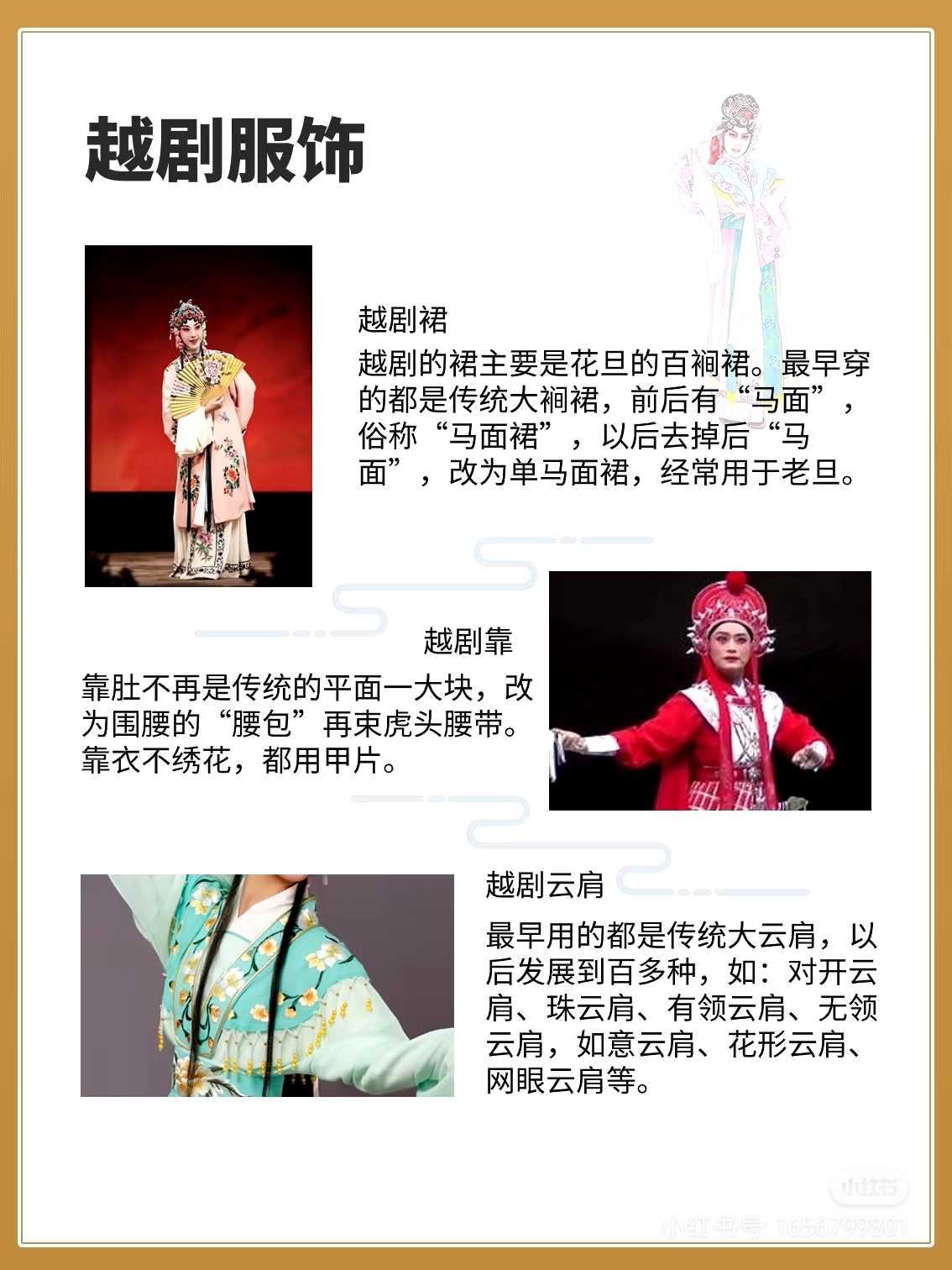

妆造服饰