古代色彩体系

起源:在古代中国,色彩的运用深受“阴阳五行”学说的影响。五行学说将自然界分为金、木、水、火、土五种元素,并对应黑、赤、青、白、黄五种基本颜色,称为五色体系。

应用:五色体系在古代被广泛应用于艺术、文化和宗教等领域。

时间:约公元前五千年左右的黄帝时期,是单色崇拜时期。

特点:这一时期人们主要崇拜和使用某一种颜色,如黄色或红色等。这种单色崇拜反映了当时人们对自然和宇宙的敬畏之情,也体现了色彩的原始魅力和力量。

起源:在古代中国,色彩的运用深受“阴阳五行”学说的影响。五行学说将自然界分为金、木、水、火、土五种元素,并对应黑、赤、青、白、黄五种基本颜色,称为五色体系。

应用:五色体系在古代被广泛应用于艺术、文化和宗教等领域。

时间:约公元前五千年左右的黄帝时期,是单色崇拜时期。

特点:这一时期人们主要崇拜和使用某一种颜色,如黄色或红色等。这种单色崇拜反映了当时人们对自然和宇宙的敬畏之情,也体现了色彩的原始魅力和力量。

色彩运用的高峰:唐宋时期是中国古代艺术和文化的鼎盛时期。在绘画、陶瓷、服饰等领域,出现了更加绚丽多彩的色彩。画家们开始注重色彩的搭配和表现,运用多种色彩来营造画面的氛围和情感。同时,陶瓷工艺也取得了巨大的进步,出现了唐三彩等具有鲜明色彩特色的艺术品。

色彩与等级制度:在唐宋时期,色彩还成为了等级制度的象征。不同品阶的官员服饰配色有着详细的规定,如唐高宗时规定文武三品以上服紫等。这种色彩等级制度不仅体现了封建社会的阶级意识,也丰富了色彩的文化内涵。

色彩体系的完善:明清时期是中国传统色彩体系得到进一步完善的时期。在绘画、工艺品、建筑等领域,色彩的运用更加精细和细致。画家们注重色彩的层次感和空间感的表现,运用多种色彩来营造画面的立体感和深度感。同时,工艺品和建筑也更加注重色彩的搭配和装饰效果,形成了各具特色的色彩风格。

色彩与审美观念:明清时期的色彩审美观念也发生了变化。人们开始注重色彩的和谐与统一,追求色彩的简洁与雅致。这种审美观念的变化也影响了色彩的运用和发展方向。

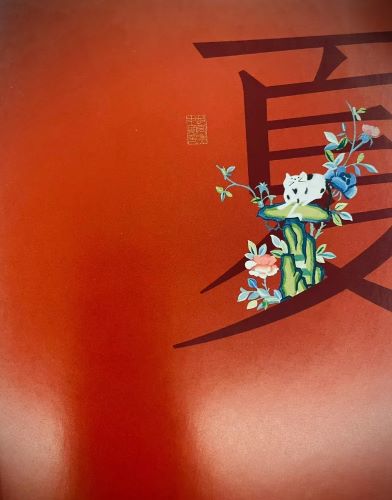

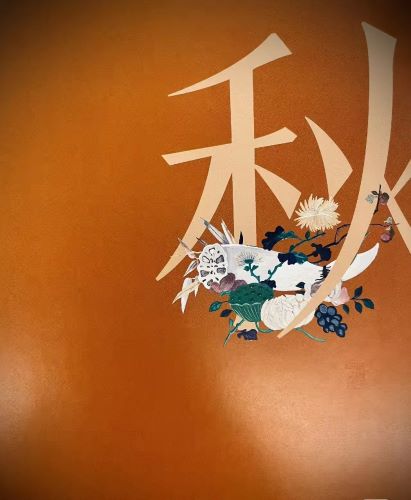

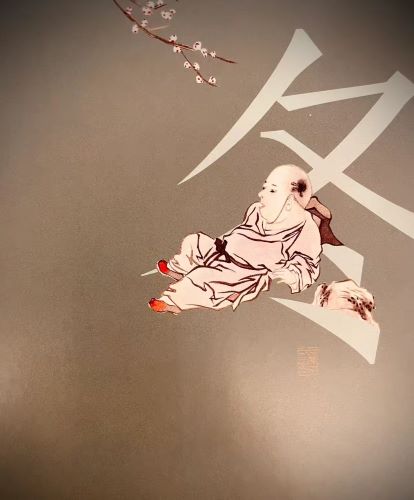

中国传统色是一个涵盖了丰富色彩词汇的概念,它源自中国古代对颜色的独特理解和命名。这些色彩名称往往富有诗意和象征意义,如“梅染”、“落栗”、“薄柿’“酡颜”等,它们不仅描述了具体的颜色,还蕴含了深厚的文化内涵。中国传统色的命名往往与四季、节气、天地、生活等息息相关。例如,“梅染”是指梅花盛开时节的淡雅色彩,“落栗”则形容栗子成熟落地时的温暖色调。这些色彩名称不仅是对大自然中美丽景色的描绘,也是中国古代人们对生活、自然的理解和感悟的体现。此外,中国传统色还体现在古代的各种艺术形式中,如瓷器、服饰、绘画、建筑和漆器等。古人善于从自然中提取颜色,并将其运用到传统文化的方方面面。这些色彩的运用不仅丰富了艺术作品的视觉效果,也传承了中国古代文化的精髓。