傩文化现状不容乐观

傩文化是在中国农耕文明的生态环境中孕育和生长起来的独特文化形态。农耕文明是自给自足的文明形式,也是对自然时空有着高度依赖的文明形式。人们“日出而作、日落而息”,在有限的时间和空间内从事农耕生产和社会交往,并借助朴素的信仰和文化形式支撑着自己的精神世界。傩文化滋生于斯,发展于斯,主要在于人们可以在农耕文明的环境中借以寄托情感和愿望,也可借以获得娱乐的机遇。而当以工业文明为特征的现代社会和现代文化出现后,傩文化所处的社会生态也发生了变化。现代文化基于现代工业文明而产生,现代文化以其严密的组织性、规模性并借助以速度和强度为特征的现代交通、现代通讯、现代媒介技术向传统社会渗透。现代文化也由此出发,树立其自身的思想意识,旨在摆脱传统文化思想的束缚。现代文化的扩张,使在传统农耕社会生长起来的傩文化习俗越来越局限在少数人的世界。从“实用”的角度而言,大多数人已不再依赖傩文化所构筑的意识体系寄托情感和愿望了。尤其是年轻一代,他们的生存方式更多依赖工业文明造就的现代社会体系,追求的也多是现代文化精神,不再能够完全生活在传统的文化体系中,也就很难继承傩文化本身的思想、仪规和表演活动了,这就给傩文化的传承造成了天然障碍。

当下的傩文化传承还是比较困难,一是不少人还有思想认识上的误区,认为搞傩文化就是搞封建迷信,忽略它的文化艺术价值、民族性地域特征、历史科考等不可替代的宝贵史料,使得这一文化资源没有得到广泛发掘和应有的发展空间;二是社会的关注度还不够。譬如民间傩文化艺术协会就很少得到主管部门的重视和指导,导致研究傩文化的人员和经费没有保障。

傩文化的价值

傩文化作为一种古老的精神逐鬼、祈福免灾的文化现象,在我国历史悠久并广泛流行于汉民族中,具有强烈的宗教和艺术色彩。傩文化的价值主要体现在以下几个方面:

历史文化价值

傩文化是我国最为古老的宗教性文化形态之一,它不仅是宫廷里驱鬼逐疫的祭祀活动,也是广大民众借以祈福消灾的重要手段,是民众日常生活不可分割的一部分。傩文化在我国主要分布在黄河流域、长江流域和西南地区,发展到明清时期,已基本脱离了宫廷环境,扎根到偏远的西南地区,在普通大众那里显现出顽强的生命力。时至今日,傩戏、傩舞、傩仪等傩文化形态已经成为我国众多民族不可或缺的祭祀仪式、艺术表演活动和集体民俗活动,成为人们世代沿袭与传承的习惯性行为模式。

学术研究价值

傩文化的研究对于民俗学、历史学、文化人类学、文化心理学等多学科交叉研究具有重要意义。例如,贵州傩文化被学术界、艺术界誉为“中国原始文化的活化石”“中国古文化的活化石”“中国戏曲文化的活化石”,并以其丰富的文化内涵和多学科的学术与审美价值为中外学者所关注。近期出版的《贵州傩文化研究》一书,基于民俗学、历史学的视角,追溯了贵州傩文化的悠久历史,深入研究了贵州傩文化的地戏和傩坛戏,辩证地分析了端公在傩活动中的作用,探讨了面具的造型、颜色和巫术功能,突出了鸡在贵州傩文化中的特殊作用,探索了傩活动的组织方式、民俗功能和生态功能,还研究了贵州傩文化与湖南傩文化、云南关索戏之间的联系。

艺术审美价值

傩文化中的傩戏、傩舞、傩仪等形式,具有独特的艺术魅力。傩舞动作粗犷豪放、节奏明快,舞者头戴傩面具表演各类人物,其中有神话人物,也有世俗人物和历史名人,由此构成庞大的傩神谱系。傩面具形象涵盖了佛道儒等各类人物,有440个形象,呈现出“千神千面”的特点。这些艺术形式不仅丰富了我国的民间艺术宝库,也为现代艺术创作提供了灵感和素材。

社会功能价值

傩文化在现代社会中仍然具有一定的社会功能。它可以调适现代人生活中的焦虑与无奈,维系安宁祥和的社会氛围。傩文化的包容、朴素和率真,契合着现代人的精神需求,缓解人们生活中的焦虑与压力。

文化传承价值

傩文化作为一种非物质文化遗产,其传承对于保护和弘扬中华民族优秀传统文化具有重要意义。通过对傩文化的保护和传承,可以让后代了解和认识到我国古代的宗教信仰、民俗风情、艺术形式等,增强民族自豪感和文化自信心。

傩文化的当代发展

游戏中傩文化的运用

游戏《代号鸢》

游戏《黄金四目》

文创产品设计

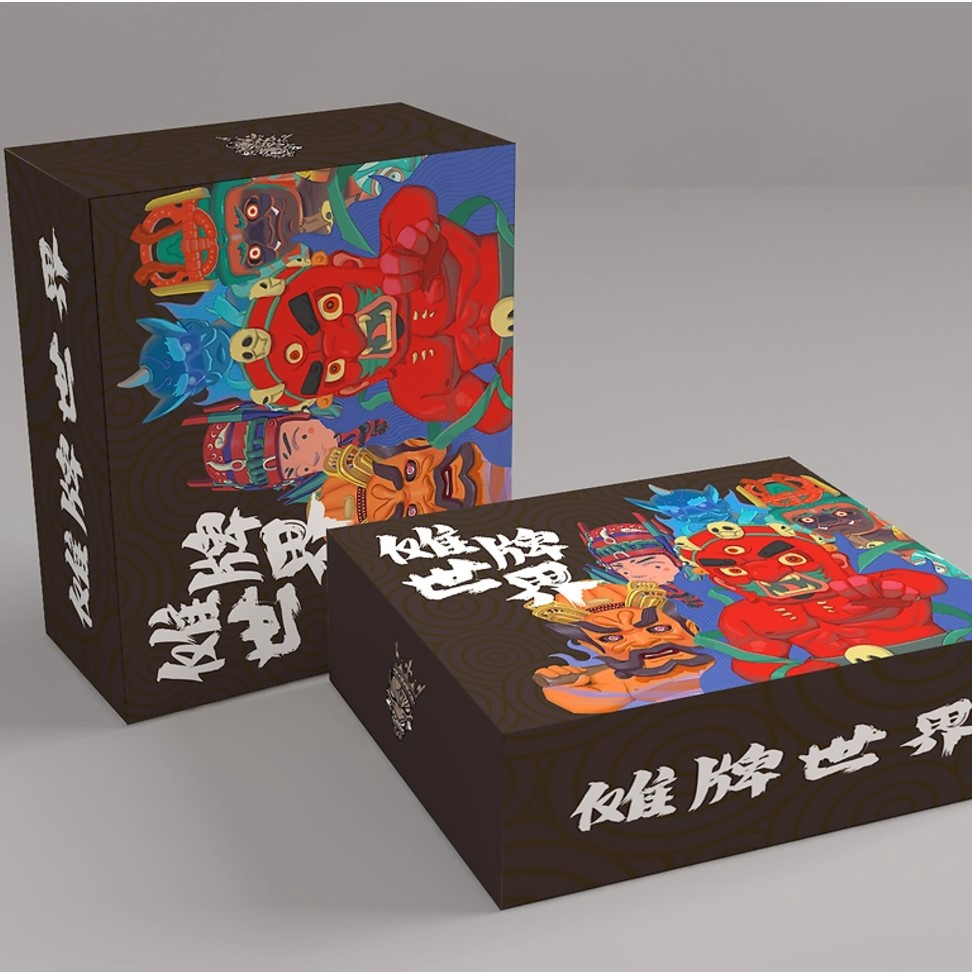

《傩牌世界》文创桌游

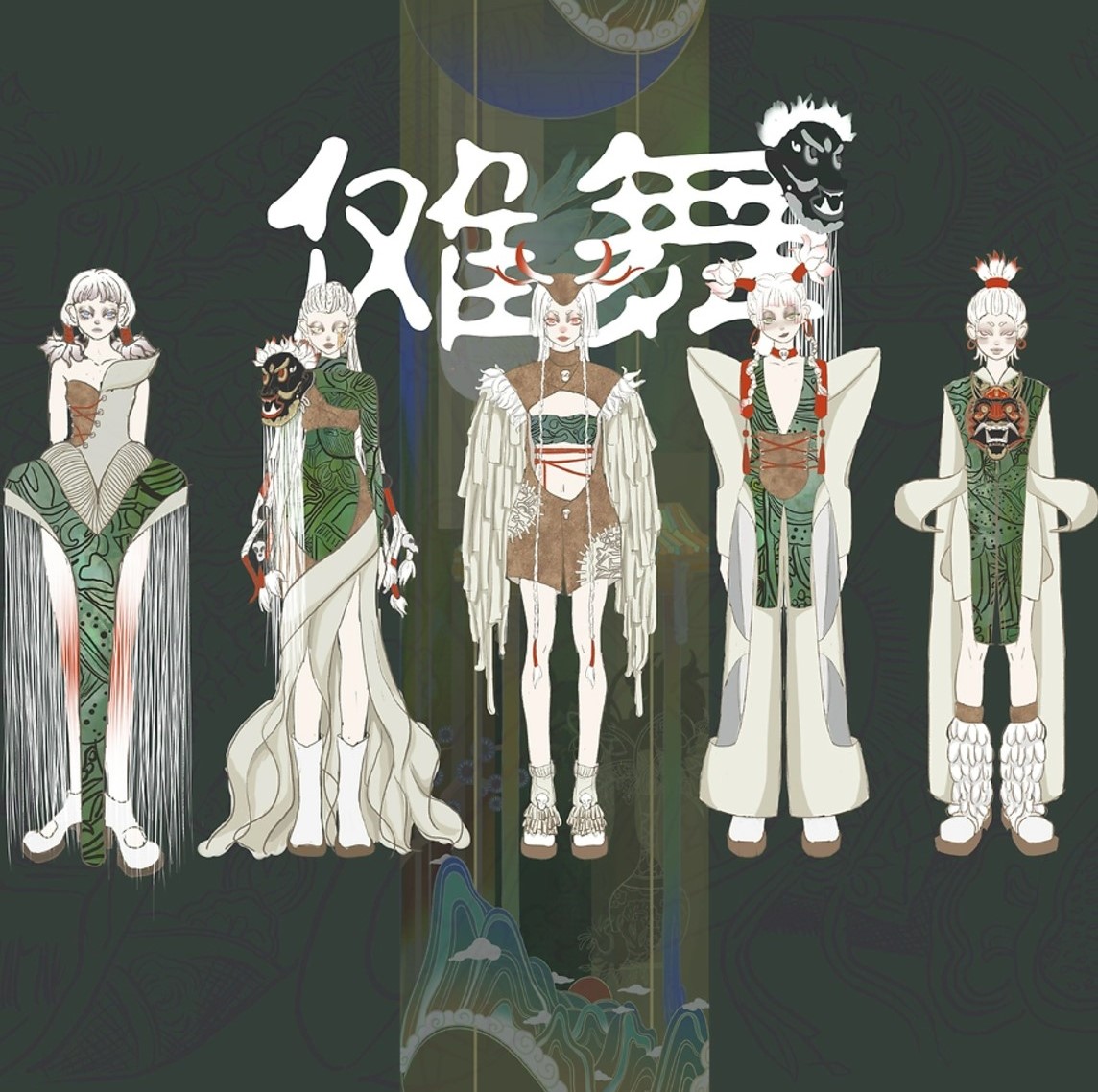

《新傩》文创品牌