正本戏

多属巫师作法事必须唱的,如《仙姑送子》《梁山土地》《发五猖》等,这类剧目宗教色彩浓,情节简单,戴面具演出,多唱巫腔。

傩戏的演出剧目不多,内容也较为简单,大都与宗教和驱疫纳福有关。一般来源于两方面,一是从请神的需要出发;二是从娱神娱人的需要出发,扮演一些与请神法事无关的剧目。傩戏可分“正八出”和“外八出”两种。“正八戏”统属巫教仪式,“外八出”是有情节的折子戏和连台大戏。从总体来看,傩戏剧目可分三类:

多属巫师作法事必须唱的,如《仙姑送子》《梁山土地》《发五猖》等,这类剧目宗教色彩浓,情节简单,戴面具演出,多唱巫腔。

在傩坛和高台均能演出。如《采香》《造云楼》《打銮驾》等,这类剧目宗教色彩淡一些,世俗及娱乐成分较重,常在法事程序中的"唱戏"部分演出,表演有一定的程式,唱腔有一定的板式变化。

如《孟姜女》《庞氏女》《龙王女》(并称“三女戏”)等,此外还有一些取材于《目连传》《三国演义》《西游记》故事的剧目。这类剧目戏曲化程度较高。傩戏剧目一般唱多白少,但也有一些白口戏。演出时以各地方言为主,生动朴实。

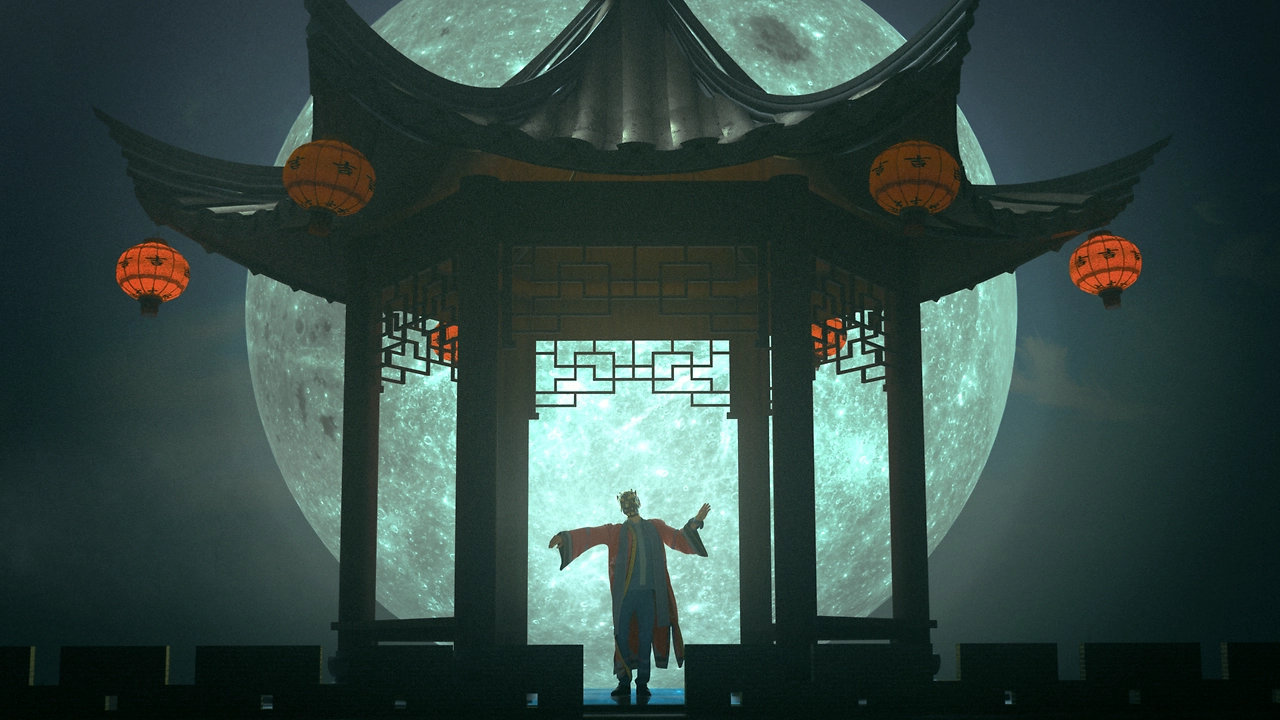

傩的表演者古称巫觋、祭师,被视为沟通神鬼与常人的“通灵”者,表演时装扮上各种服饰面具,模仿与扮演神鬼的动作形神,借神鬼之名以驱鬼逐疫,祈福求愿。角色分列为一未、二净、三生、四旦、五丑、六外、七贴旦、八小生,主要分为生、旦、净、丑四大行。多数戴面具表演。

傩戏在人物的塑造上借助面具来烘托,即木雕面具和兽皮面具。脸谱造型注重人物性格刻画,根据不同的人物选取不同的兽皮。面具用樟木、丁香木、白杨木等不易开裂的木头雕刻、彩绘而成,按造型可分为整脸和半脸两种,整脸刻绘出人物戴的帽子和整个脸部,半脸则仅刻鼻子以上,没有嘴和下巴。

傩戏中也有傩技表演,如喷水画符、捞油锅、捧炽石、滚榨刺、过火炕、过火海、跺火砖、吞火吐火、咬铧口、踩刀梯等。傩戏演员多是巫师出身,剧目又多是宗教色彩,其表演具有浓烈的宗教风格。如台步中的“走罡”,手式中的“按诀”,以及柳巾、师刀、师棍等特种道具的运用等。

傩戏的演出形式很特别。首先,它的表演大多戴面具。早期的傩戏角色,便是靠面具来区分角色行当。面具又称脸子或脸壳子,多为木质,也有丝质,所绘花纹及色彩,各地大同小异。不同角色的面具造型不同,较为直观地表现出角色性格。傩戏的面具来源甚古,可以追溯至远古先民的纹面,是纹面的再度夸张,既增加了自我狞戾与异状变形后的神秘感,对疫鬼增加了威摄力,又给人审美感受,增添了娱人功能。傩舞的表演形式与面具的制作,对许多少数民族的舞蹈产生影响,如藏族的"羌姆",壮、瑶、毛南、仫佬等民族的"师公舞",就是吸收了汉族傩舞的许多文化因素和表演手法,而发展成为本民族特有的舞蹈形式。

另外,傩戏的演出形式与其他戏曲不同,它与冲傩等宗教活动融为一体。傩戏的演出一般分为三个阶段,即:开坛、开洞、闭坛。开坛和闭坛是迎神送神的法事,打开洞门后就演出傩戏剧目。迷信的乡人遇上一病两痛、三灾六难,以为是鬼神作祟,便请求神灵庇护,并许下傩愿。一旦到了还傩愿的时候,还要备好香纸、法器和祭献的用品。清末傩戏班子,边做法事,边演傩戏。傩戏一般在愿主家的堂屋演出,背面祭着神像,三面向观众,时空虚拟。傩戏班子里的演员也兼法事主持,他们既能唱、又能舞,还会“判卦”、“绘符”、“念咒”等法事技能。傩戏班多以“坛门”组合,艺人一般以作法事开始,以唱《盘洞》戏为结束。湘北一带还傩愿演出,则要经过发功曹、扎寨、请神、安位、出土地、点雄发猖、姜女团圆、勾愿送神等八大法事,有关剧目就穿插其中演出,法事与演出形同一体。